| Une écriture, un art :

Les origines de l'écriture

arabe En 106, les Romains, annexant le royaume nabatéen, l'incorporent à la province d'Arabie. L'écriture nabatéenne (qui note au début la langue araméenne) évolue peu à peu vers la notation de la langue arabe, fixant d'abord des noms propres puis de plus en plus de mots usuels ; sa forme commence à ressembler à l'écriture développée plus tard à Kufa et qui sera la première écriture arabo-islamique. L’écriture arabe est donc née aux alentours du VIe siècle de l’écriture cursive nabatéenne. Le developpement de l'écriture est chez les Arabes

tardif du fait de leur état nomade qui favorisait surtout une culture orale. D’ailleurs, à

la naissance de l’Islam, au début du VIIe siècle, le Coran fut d’abord diffusé par la

tradition orale. Connue d'abord par des inscriptions lapidaires, l'écriture

arabe se développe vraiment grâce à la révélation coranique (vers la fin du Ve s.

et le début du VIIe s.), qui détermine à jamais le caractère sacré de chacune des lettres

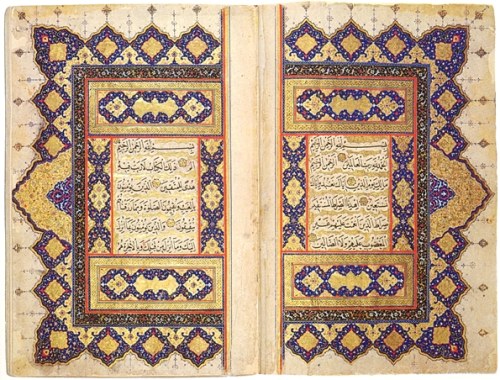

de son alphabet ; elle se déploie par la suite dans des copies de plus en plus nombreuses et

somptueuses du texte du Coran, parallèlement à des formes plus cursives destinées à

un usage courant. On peut considérer les premières formes d'écriture comme des alphabets

consonantiques. Bientôt, afin de pouvoir les adapter aux différentes langues, il fallut y

ajouter des signes susceptibles de symboliser les différentes voyelles (ce système porte le

nom de Tashkeel) : tel sera le rôle des points et accents dont le

nombre et les emplacements détermineront la prononciation et le sens. Ce système sera affiné

par le fondateur de la grammaire arabe, Abul Aswad al Du'ali (688

de notre ère), puis par le gouverneur Omayade al Hajjaj ibn Yusuf al

Thaqafi qui met au point une codification uniformisée. Enfin, al

Khalil ibn Ahmad al Farahidi (786 de notre ère) remplace le système de Abu al Aswad par

une codification universelle qui inclut six signes diacritiques : Fathah

(a), Dammah (u), Kasrah

(i), Sukun (sans voyelle), Shaddah (consonne redoublée) et Maddah

(prolongation de la voyelle). Ce système se généralisera dès le début du onzième siècle

de notre ère. Ses formes, connaissant les ligatures, se prêtent particulièrement à un usage décoratif ; les lettres dans leurs infinies variations ornent avec bonheur les édifices religieux, les faïences et les céramiques, le verre, les tissus. Au cours des siècles, elle s'est répandue sur de larges régions de l'Afrique, en Europe et en Asie ; l'alphabet arabe, un peu aménagé, sert à noter de nombreuses langues à travers le monde, comme le persan (et sa calligraphie), l'ourdou, le malais, des langues africaines ; autrefois, le turc ottoman utilisait ses caractères et, il y a quelques siècles, l'espagnol.

L'alphabet arabe Comme la plupart des écritures sémitiques, l'arabe ne note que les trois voyelles longues (a, i, u) au moyen des lettres notant la consonne glottale et les deux semi-voyelles ; après avoir utilisé des points pour indiquer les trois voyelles brèves, il a emprunté au syriaque trois signes, dérivés des voyelles grecques, qui sont suscrits ou souscrits. L'arabe s'écrit de droite à gauche, et toutes les lettres, sauf cinq, se lient à la suivante ; en finale, sept lettres se terminent par un appendice placé sur ou sous la ligne ; il n'y a pas de majuscule. Les vingt-huit lettres de l'alphabet peuvent être rangées selon l'ordre traditionnel des vintg-deux lettres des alphabets sémitiques, avec leur même valeur numérique, suivies des six lettres propres à l'arabe ; ou selon un ordre mnémotechnique dans lequel les lettres semblables, distinguées par des points, sont groupées les unes à la suite des autres (tel ci-contre). L'écriture arabe sert à noter de nombreuses langues non sémitiques : iraniennes, turques, indiennes, malaises et africaines ; pour noter les sons de ces langues qui n'existent pas en arabe, on utilise des points conférant au caractère arabe une nouvelle valeur phonétique.

Les styles o Le style koufi, anguleux et géométrique : le koufi tire ses origines de la ville irakienne de Kufah, fondée au cinquième siècle de notre ère. Il combine harmonieusement lignes droites, angles, formes rondes. Dès la deuxième moitié du huitième siècle, il domina toute la calligraphie et fut universellement utilisé pendant les trois siècles suivants pour l'écriture du Coran. A partir du dixième siècle, avec l'avènement des styles cursifs, il joue un rôle plus ornemental. A partir de ce moment, il s'orne de petits motifs, d'appendices à l'apparence végétale. Il sera alors largement utilisé pour orner des bâtiments et des monuments, surtout à partir du treizième siècle o Les styles cursifs, remontent aux premières années de l'ère musulmane, mais il faudra attendre le dixième siècle pour qu'apparaisse le premier style cursif utilisable en toutes occasions : le Naskh ou Neshkhi. Au seizième siècle, ce style connaîtra en Turquie des raffinements qui lui permettront d'être largement utilisé pour l'écriture du Coran. Parmi les différents styles cursifs aujourd'hui peu usité, citons le Thuluth (très ornemental, très arrondi, souvent utilisé pour les titres et les textes courts), le Muhaqqaq (moins arrondi que le Thuluth), le Tawqi avec ses multiples ligatures, le Diwani (voir l'illustration en haut de cette page), qui, né en Turquie, se caractérise par l'étirement des caractères et son aspect ornemental prononcé. Après avoir connu son apogée dans l'Empire ottoman, où il fut abandonné après l'adoption de l'alphabet latin, le Diwani poursuivit sa brillante carrière en Egypte. Le style naskhi, souple et arrondi, sans angle brusque est aujourd'hui utilisé pour la copie (naskh) des manuscrits, il a été aussi adapté à l'imprimerie, à la machine à écrire et à l'ordinateur, c'est aujourd'hui le style le plus employé dans les livres et les journaux. o Le style thoulouthi, difficile à réaliser, les courbes devant représenter le tiers (thoulouth) de la ligne écrite ; il est utilisé, de nos jours, pour les titres des chapitres et des livres, ainsi que pour les inscriptions monumentales. o Le style rouqa'i, usité jadis dans l'administration ottomane pour écrire les "missives" (rouq'a), il est actuellement employé pour la correspondance, les gros titres des journaux et la publicité. o Le style maghribi, autrefois utilisé dans les pays du Maghreb, en Espagne musulmane et au Soudan, il tend, aujourd'hui, à être supplanté par le naskhi en Afrique du Nord. o Le style farisi, léger et élégant, comme suspendu (ta'liq) sur la ligne ; créé par les calligraphes de la Perse pour les recueils de poésie, il est devenu le style prédominant chez les Persans, les Turcs et les Indiens.

|

Voir aussi la rubrique :

Logiciels pour apprendre à lire et à écrire en arabe :

|

||||||